Phénoménologie psychanalytique de la pandémie

La crise liée au coronavirus a provoqué un électrochoc inédit dans nos sociétés modernes. En tant que psychanalyste, j’ai pu poursuivre une bonne partie de mon activité par téléconsultation malgré les mesures de confinement appliquées, avec un accroissement notable du soutien aux personnels soignants. Cela m’a donné une fenêtre d’observation privilégiée sur cette pandémie et plus spécifiquement sur ses effets sur l’âme humaine et sur psyché. Certes, ces conséquences varient grandement selon les individus et selon les situations, mais sur un plan symbolique -et donc groupal- certaines corrélations sont observables.

Il est important de noter, dans ce propos liminaire, que soignants comme non soignants se retrouvent à parfaite égalité, en matière de souffrance psychologique. Sans doute le stress des thérapeutes exposés à la maladie et aux flux de gens en plein effondrement physique ou émotionnel est-il un peu plus élevé, mais la différence reste anecdotique, sur un plan intrapsychique : l’âme humaine souffre à l’identique, sans hiérarchisation possible. De ces multiples faisceaux de symptômes et de manifestations, le psy que je suis peut tirer des hypothèses relatives à leurs origines et éventuellement proposer des pistes d’analyses utiles, je l’espère, tant à l’orientation de l’accueil et du soin des personnes touchées, qu’à la compréhension des enjeux psychiques et situationnels. Cet article cherchera à proposer un éclairage sur ces diverses facettes psychologiques, symboliques et sociétales du choc lié au covid 19.

La trouble nature du virus et son impact psychique

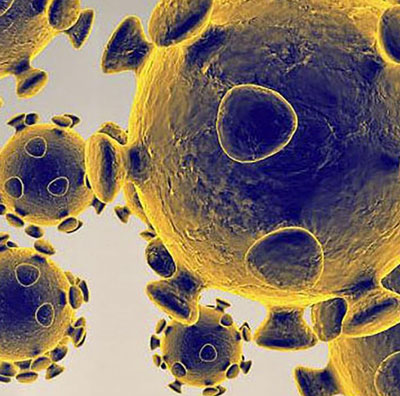

Un ami médecin m’a dit un jour que l’on parlait des virus comme si l’on savait ce qu’ils étaient, alors que leur nature demeure principalement un mystère. A cheval entre le minéral et l’animal, pas vraiment vivant tant qu’ils n’infestent pas une cellule, les virus, alors que l’on est familiarisés avec leur existence, appartiennent à un règne à part dans le monde du vivant. Le débat sur la nature des virus reste ouvert et évolue régulièrement au fil des publications scientifiques. Il n’en demeure pas moins que le Covid 19, s’il possède un nom et s’il a été observé, reste un ennemi d’une forme qui nous est si étrangère que de ce point de vue déjà, il est le support possible de toutes les fantasmagories. Sorte d’étant primal, pour ne pas dire primitif, originel et préexistant à la vie organique complexe qui nous caractérise. Sans nous égarer dans ce débat infini, une bonne manière d’illustrer cette étrangeté qui nous perturbe est de considérer sa taille. Exactement comme l’univers qui est « très grand », un virus est « très petit ». Ces simplifications masquent mal le mur conceptuel que ces échelles de dimension sont : elles nous dépassent, nous perdent. Pour parler des virus, citer les chiffres échelonnant la taille de ces micro-organismes, entre 10 et 400 nanomètres, n’aide en rien. Un nanomètre est un milliardième de mètre, et le cerveau humain bute déjà sur la notion de milliard, insaisissable du point de vue de la représentation. Nous voici donc face à un ennemi invisible, dont la taille échappe à toute figuration humaine intelligible. Un mystère, mais pas seulement. Le peu que l’on en sait s’exprime dans un registre anxiogène : il s’agit de quelque chose qui existe et se développe de manière autonome en nous, qui ne peut vivre qu’en nous, de nous et qui se comporte de manière menaçante et primale. Pour le psychanalyste que je suis, ces dernières lignes pourraient tout à fait être celles d’une définition acceptable de « l’inconscient » selon Freud, voir même plus précisément celle de « l’ombre », selon CG Jung : « L’ombre est quelque chose d’inférieur, de primitif, d’inadapté et de malencontreux, mais non d’absolument mauvais. » (dans l’Âme et la Vie). Le coronavirus est bien une malencontreuse rencontre biologique et il ne possède rien de mauvais « en lui-même ». Il se contente d’exister et de faire ce que font les virus, ce qui dans notre cas provoque des symptômes problématiques… alors que nous évoluons au milieu de milliards d’autres virus et bactéries aux manifestations neutres où même bénéfiques.

Les éléments expliquant l’impact psychique de la nature du virus sont ainsi réunis. La plupart des individus ont entendu parler de la notion d’inconscient. Pour une majorité de ceux qui ont un peu compris ce qu’il en était, ce dernier a été soigneusement évité, refoulé hors du champ conscient car trop inquiétant, inconfortable : quelque chose en moi, plus puissant que ma volonté, agit potentiellement contre moi, peut m’amener à ma perte et cette chose est quasiment impossible à se représenter et à percevoir en tant que telle. On ne peut qu’en constater les effets, l’expression… éventuellement les symptômes. On parle de l’inconscient, mais ces mots pourraient tout aussi bien parler du coronavirus. Les traits et caractéristiques propres aux deux se recoupent d’une manière troublante.

A notre époque tout est facilement « psychologisé » et l’engouement pour le psy se lit dans les magazines qui pullulent comme dans les cellules d’aide psychologique qui éclosent au moindre accroc, au moindre choc, comme la nécessaire réponse à toutes les turpitudes de la vie. Tout était psy et maintenant tout est covid ! La différence majeure, c’est que si l’inconscient peut être volontairement ignoré, nié même, qui sur Terre peut échapper à l’existence du covid 19 ? Ce virus impose (à notre insu) l’inconscient comme seul horizon, comme seul sujet. Il nous met ainsi face à « ce que l’on maintient caché à grands frais tout au long de nos vies ». Il est presque représentant de l’inconscient et de sa part d’ombre, VRP infatigable qui œuvre sans relâche. Il agit comme révélateur ou miroir, nous confrontant aux pulsions et angoisses enfouies dont la plus diffuse, la plus omniprésente et la plus refoulée, la maîtresse de toutes les angoisses : l’angoisse de mort.

L’angoisse de mort

Toutes les épidémies et autres pandémies ont touché au rapport de l’humanité et des individus à la mort, tout comme l’existence des virus et autres agents pathogènes invisibles ne date pas d’hier. Pourquoi donc affirmer aujourd’hui ce parallèle entre le coronavirus et l’inconscient, et le ramener à l’angoisse de mort ? Bien sûr, ce rapport aurait pu être établi plus tôt dans l’histoire. Mais jamais, depuis que l’homme est confronté aux vagues de maladies qui le frappent, les éléments précipitant l’effondrement psychique et sociétal n’avaient été poussés si loin qu’en ce début de XXIème siècle.

Tout d’abord, la société moderne consumériste, dans sa quête infinie de croissance, détruit l’environnement et la biodiversité avec une méthode et une efficacité jamais atteinte. Ce drame écologique, que les experts considèrent comme la source même du déploiement de la pandémie, est né de l’appétit croissant des pays riches en termes de consommation. Or la consommation à outrance est une réponse à cette atavique angoisse de mort qui caractérise l’homo sapiens. Les publicitaires et les directeurs marketing utilisent ce levier parfaitement, vous convainquant que le bonheur -donc la fin de la peur face au trépas- réside dans un baril de lessive ou un téléphone portable. En conséquence, nous mangeons n’importe quoi, rendant nos corps malades. Nous regardons n’importe quoi, abrutissant plus encore nos cerveaux embrumés de sucres, de chimie et de graisses. Nous consommons n’importe quoi, tant que cela nous offre la distraction qui nous détourne de notre difficile condition d’Hommes. Les grands laboratoires mangeant la plus grosse part de ce gâteau en nous fournissant antidépresseurs, anxiolytiques et autres antalgiques addictifs par millions de tonnes. N’importe quoi plutôt que de penser, que de faire face à nos souffrances, que de confronter nos peurs… et en contrepartie d’apprendre, de grandir au feu de l’expérience positive mais aussi négative qu’est la vie.

Le coronavirus est l’ombre qui nous parle, l’angoisse de mort qui s’impose à nos consciences avec une violence proportionnelle à celle avec laquelle on l’a ignorée. L’éloignement de nos anciens et la dissimulation de leur décrépitude et de leur mort dans des EMS ne fait pas disparaître le fait qu’un sort biologique identique nous attend, inéluctable. Cette pandémie, frappant avant tout nos vieux, nous réintègre au forceps dans cette réalité humaine de finitude existentielle. Nous ne saurions échapper ni à la mort, ni à la vieillesse. Notre chirurgie esthétique et ses liftings, charcutage inutile, stérile, des traits d’un visage porteur de son histoire, n’aura pas fait illusion longtemps. Notre industrie du divertissement et du tourisme de masse, vecteur principal de la contamination mondiale par ses déplacements insensés, au nom du droit aux vacances et à l’oubli de la dureté de jobs vides de sens, n’aura pas non plus effacé notre statut de fragiles mortels. Au contraire, au travers de ce virus qu’elle aura disséminé efficacement de par le monde, elle le révèle avec brutalité. Voici que l’objet contraphobique usuel, la recette qui nous a été inculquée depuis des décennies, pour supporter cet état de fait, je parle de notre sacro-sainte liberté de consommer tout ce que l’on veut (et peut) se payer, nous est de surcroit retiré. La pire de nos angoisses ontologiques est brutalement libérée, révélée à nos yeux effarés et les artifices par lesquels nous la contenions à distance respectable nous sont confisqués. Réveil brutal d’une humanité endormie dans le mythe sans cesse rabaché de son immortalité. Tous les super héros d’Hollywood n’y pouvant plus rien, leurs étonnants pouvoirs ne sachant plus, dominés par la puissance d’un pauvre virus, nous faire oublier que nous allons tous mourir (un jour) et que nous en avons peur.

Le confinement ou le retour dans la matrice

L’inconscient qui s’incarne dans un microorganisme comme Dieu s’incarna en Jésus, l’angoisse de mort qui devient notre pain quotidien, il ne nous manquait plus qu’une église, cocotte-minute permettant la cuisson de ces ingrédients… sous pression. C’est très précisément la fonction qu’a eu le confinement.

Isolé, enfermé dans son « chez-soi », seul ou en famille, chacun s’est retrouvé confronté aux deux instances décrites plus haut. Je précise bien qu’être seul ou à plusieurs (colocataires ou proches) ne change rien à l’affaire. Passées quelques semaines de cloître, tout le monde voit émerger son univers intérieur et des questions d’ordre plus ou moins existentiel. Il faut dire que cette menace mortelle, celle-là même qui semble détenir la capacité de mettre fin à notre existence, nous plonge dans le paradoxe de nous renvoyer aux conditions de notre naissance, par le confinement. Enfermés dans notre cocon plus ou moins confortable, plus ou moins accueillant, attendant que les circonstances de la maturation d’une situation indépendante de notre volonté nous permettent de sortir, que l’autorité qui sait mieux que nous ne nous délivre, ne sommes-nous pas de retour dans la matrice ? Nous voici ramenés à des fonctions biologiques vitales, manger et dormir, mais également invités par l’enfermement avec nous même à nous regarder le dedans comme le dehors. Rester à demeure, c’est étymologiquement « tarder, passer un certain laps de temps ». Ce temps finit par user nos représentations de nous, nos compromis, nos complaisances comme nos idéalisations ; et la vérité de notre nature émerge. Ce qu’elle porte de meilleur et de moins glorieux s’impose encore et encore à notre sagacité de reclus. Les lignes de fuites, séries télés et autres apéros online ne trompent psyché qu’un temps et finissent toujours par souligner notre solitude et notre mal-être, celui des circonstances, mais aussi tous ces maux que nous avions dissimulés sous le tapis de la conscience. J’observe ainsi de véritables effondrements psychiques, des décompensations de tous ordres qui, s’ils sont récupérés dans un suivi analytique nourrissent puissamment le cheminement thérapeutique. La régression dans la matrice ouvre la régression vers psyché et/ou vers un passé oublié, rendu inaccessible par la course folle de la vie moderne. Là, les casseroles nous rattrapent, invitant à la grande vaisselle existentielle. Ou à la chute violente, pour ceux qui ne peuvent faire face à l’insupportable de leur ombre : ceux-là sont enfermés avec leur pire ennemi. Le brutal sevrage des toxicomanes illustre cette situation avec force. Se retrouver confronté au syndrome de manque et aux douleurs psychologiques terribles que les drogues tentaient d’étouffer est une « expérience limite ». Le taux de suicide dans ces populations a bondi avec le confinement, mais le drame ne guette pas seulement ces populations facilement stigmatisées. Accro au travail, accro au sport, accro au shopping ou accro au sexe, les multiples dérivations à la souffrance que les humains savent s’inventer pour traverser le temps d’après la naissance, tombent. Mais au lieu d’un retour vers l’idéalisée matrice originelle, décrite dans le mythe du paradis perdu, notre virus de Chine les réexpédie dans leur matrice, celle-là même qu’ils fuyaient par ces divers moyens. Ne dit-on pas « mon intérieur » pour décrire son logement. L’intérieur de l’être, l’âme et sa nature inconsciente se referme aussi sur eux. Blessures de l’enfance et manques affectifs redeviennent incontournables, les rattrapant comme un tsunami face auquel ils n’ont plus ni moyens, ni latitude pour fuir. Si le psychanalyste y voit un inestimable cadeau, une occasion extraordinaire de comprendre et de croître, la majorité des gens rejettent cette mécanique de l’ombre, ne désirent pas rencontrer leur inconscient et n’y perçoivent que de l’inconfort. Or, le confort, l’absence de contrainte et d’effort sont les chevilles ouvrières de notre monde post-moderne consumériste. Bien entendu, les thérapeutes, psy et autres, savent que le chemin ne peut se parcourir sans efforts, sans intégrer les difficultés au périple et donc, sans un certain inconfort. L’acceptation de cette réalité caractérise l’âge adulte et la maturité, ce qui amène à se questionner sur le genre d’individus que notre société fabrique. Tout plutôt que savoir, tout plutôt que souffrir, tout plutôt qu’accepter la dure réalité de notre fragilité de mortels.

Quoi qu’il en soit, la pression monte avec le temps de réclusion. Dans la matrice, le fœtus grandit, son espace s’amenuise, il baigne dans un liquide amniotique qui se dégrade avec l’accumulation de ses propres déjections. Pour ceux qui auront travaillé sur eux-même, employant cette épreuve pour mieux se connaître, la naissance sera vraiment libération. Parmi mes patients, j’observe de vrais bonds thérapeutiques, de vifs progrès, acquis à grands frais mais d’une inestimable valeur. Ils sortent de la matrice en y ayant pris le temps -et fait l’effort- de croître. Par ailleurs, je constate aussi que bien des gens nient l’épreuve et s’extraient du confinement en prétendant n’être pas affectés. Ceux-là ont généralement le regard hébété de celui qui n’est pas sûr d’être bien réveillé et se demande si le rêve (ou le cauchemar) se poursuit. Bien entendu, la société de consommation les remettra vite sur pieds, leur proposant le nouvel achat qui enfin, leur permettra de laisser cette épreuve absurde derrière eux et leur offrira le vrai bonheur. Le lecteur aura compris, dans ma légère exagération, que le retour de cette population à la vie normale m’inquiète plus qu’il ne me réjouit et me laisse à penser que peu de fruits seront tirés de cette mémorable expérience. A moins que ces fruits n’aient une valeur fiduciaire et puissent se monnayer sur une place boursière.

Nation et gouvernants face au covid 19, un cas d’école œdipien

Lorsque l’on évoque le complexe d’Œdipe, on se réfère à une triangulation entre l’individu et ses parents. Père et mère sont donc, dans cette représentation de ce qui fonde un être, une abscisse et une ordonnée auxquelles il se trouve soumis. Ne pouvant échapper à cette appartenance biographique, les sujets humains portent tous en eux l’empreinte de ces matrices maternelles et paternelles et y réagissent, s’y adaptent instinctivement, pour ne pas dire inconsciemment. L’expérience du coronavirus et du confinement possède certaines de ces caractéristiques symboliques et à ce titre mobilise psyché sur un plan collectif comme personnel.

Le groupe social, le peuple, la nation, masse vivante et mouvante, accueillante ou inquiétante contient et définit en partie l’individu. Elle est une entité archétypale, dont la majeure partie des traits appartiennent au registre maternel. Ne dit-on pas la mère patrie ? Le second terme de cette expression, patrie, provient du mot père et pourtant nous verrons plus loin que ce n’est pas non plus de ces derniers que jaillira la lumière. Cette immense matrice maternelle, constituée de tous les liens avec chacun de ses enfants, induit un sentiment d’appartenance (ou de rejet), mais dans tous les cas participe peu ou prou à l’identité de ses membres.

Associée à cette figure de mère qui porte en partie son nom, se trouve donc celle du père, constituée des gouvernants et des organes décisionnaires. Entité paternelle supposée protéger et imposer la loi pour le bien commun, posséder une juste et saine verticalité et surtout, une capacité de discernement et de prise de décision à la fois logique et efficace où le bon sens à la part belle. Une gouvernance « en bon père de famille » dirait un juriste. On appréhende aisément les fonctions d’accueil et d’intégration de la figure de la mère-nation et celles de régulation et de protection de l’entité père-gouvernants. Ce binôme donne à vivre une expérience très particulière aux gens, aux citoyens, en cette période de pandémie. L’analyse qui suit concerne particulièrement les pays qui me sont proches, c’est-à-dire la Suisse et la France, mais aussi l’Italie et l’Espagne, dont la culture comme les choix stratégiques face au covid 19 sont très similaires.

En psychanalyse, le rapport aux parents est une thématique incontournable et récurrente, tant la petite enfance et l’établissement de la personnalité et des structures psychiques sont au cœur de notre pratique. Là, la crise du virus et les mesures d’exception (confinement, fermeture des commerces, distance sociale…etc.) qui l’accompagnent donnent, au niveau collectif à revivre -généralement sans en avoir conscience le moins du monde- certaines de ces modalités œdipiennes. Dans cette situation extraordinaire, la mère nation doit protéger ses enfants, le peuple. S’impose alors à tous le confinement, l’enfermement chez soi, sans distinction de race ou de rang social, dans une intégration des individus dans un agrégat indifférencié. Pour réguler son angoisse, notre mère protectrice se fait donc ogresse et digère chacun de ses enfants, les avale tout crus, les précipitant dans une régression vers la matrice, l’utérus de leur habitation. Tous égaux dans le nivellement par le bas de leurs libertés, tous bloqués dans un état végétatif, nourris au cordon ombilical de la télévision et des quelques emplettes autorisées. Cette situation peut faire écho aux relations vécues auprès de mères abusives, dictatoriales ou simplement envahissantes (notamment de la sphère privée, intime). Dans tous les cas, une des signatures de ces mécaniques d’abus est que la mère « mange » son enfant pour son bien, parce que c’est mieux pour lui. Relation fusionnelle antithétique de l’individuation, ces mères toutes puissantes à la -plus ou moins douce- emprise sur leurs rejetons laissent des traces, des blessures au plus profond des structures psychiques inconscientes. Ces failles du rapport à la mère commencent à se mettre en place dès la vie intra-utérine et sont à ce titre quasiment intégrées à la personnalité et aux structures psychiques fondamentales. Elles sont de ce fait extrêmement difficiles à atteindre, dans le travail analytique. Le confinement exigé, imposé à la personne par la mère-nation ogresse, créature d’une dimension et d’un pouvoir que nul ne peut éclipser, renvoie la personne infantilisée dans la matrice. Vers sa matrice. En téléconsultation remontent chez les patients des interrogations sur des fondamentaux relationnels, sur l’attachement et le lien, autant de réalités psychiques véhiculées et transmises principalement par la mère. Les rêves témoignent eux aussi de ce retour sur cet endroit du Soi et offrent des éclairages vivides sur l’imprégnation infantile du rapport à la mère. Or, c’est aussi à cette époque de la fondation du moi, dans la première décennie de l’infant, que l’angoisse de mort de la mère, ou plus précisément son pendant, la peur de la non-existence, se transmet. Sous l’emprise de la mère qui -inconsciemment- projette toutes ses peurs sur lui (tu vas te faire mal, tu vas prendre froid… bref, tu peux mourir) pour le protéger, l’enfant intègre cette part d’ombre exogène dans son inconscient. Nous avons évoqué l’angoisse de mort et sa résurgence actuelle. Cet étrange rapport à la nation qui nous veut du bien en nous faisant du mal s’inscrit dans le même registre. Celui qui le souhaite est invité à des prises de conscience qui auraient été ardues à réaliser autrement, revivant dans son quotidien les circonstances symboliques de sa blessure. Cependant, la majorité des gens ne veulent absolument pas se confronter à ces émotions, à ces souvenirs, à ces meurtrissures. Moins encore dans l’inconfort déjà marqué du confinement. C’est leur plus strict droit, même si les effets de ce complexe réactivé par les circonstances se font tout de même sentir : entre sidération ou accélération de la fuite, somatisation et dépression.

Je mets ici l’accent sur les effets pathogènes du confinement et sur leurs ramifications symboliques. On peut tout de même noter que le sentiment d’appartenance, l’immersion dans cette mère-matrice produit aussi quelques bonnes choses : solidarité et entraide sont par exemple des manifestations de la conscience positive du lien, tout comme les applaudissements des personnels soignants signent la reconnaissance de « ce qui prend soin » dans le groupe social qu’est la nation. En même temps, les soignants assument officiellement et très courageusement cette fonction maternante de portage des angoisses et de réassurance. Il est peu surprenant que depuis leurs cocons, leurs matrices, les gens acclament cette dévotion qui fait écho à celle d’une maman bienveillante.

Dans l’Œdipe, l’envahissement potentiellement phagocytant de la mère est supposé être tempéré par le père. Ici, nos gouvernants imposent en effet la loi, mais semblent avancer au petit bonheur la chance, montrant un visage instable, pour ne pas dire incohérent. Subitement forcés à endosser ce rôle normatif de père, nos dirigeants se retrouvent eux-aussi confrontés à leurs propres limites internes et aux mêmes angoisses que tous les autres humains. Dommage qu’ils n’aient eu plus de hauteur relativement à la situation et plus de profondeur vis-à-vis d’eux-mêmes. Dissimulations, communication qui se contredit d’un moment à l’autre… l’inconstance et l’évident manque de perspective et d’expertise de ces pères laisse aux citoyens un goût amer d’incompréhension. Ils se font complices de la mère ogresse, restent flottants, à la dérive et livrent les enfants sur un plateau. Au lieu de trancher et de décider, avec courage. En conséquence, les mesures prises semblent de plus en plus injustes, pour ne pas dire inadaptées à la réalité, et l’État qui devrait être le père normatif qui rassure se mue en père fouettard qui inquiète. Pour affirmer ce pouvoir chancelant et ces décisions aux fondations branlantes, les autorités usent donc d’autoritarisme. Répression policière, amendes, course paranoïaque au durcissement des règles juste pour durcir, pour tenter de montrer sa détermination (où de s’en convaincre)… nos décideurs jouent dans cet Œdipe le rôle de père abuseur, brutal et autocentré, de plus en plus éloigné de sa progéniture. Cette dernière développe progressivement à son encontre une méfiance et un désaveu, tout en se soumettant à sa loi inique, pour limiter les conséquences mauvaises. Le fond du problème, la régulation d’une pandémie et la préservation de la santé, devient secondaire aux angoisses que ces pères défaillants provoquent : peur de la punition disproportionnée, de l’injustice, des réactions arbitraires et pulsionnelles.

La combinaison des deux facteurs, père-état et mère-nation imposant un retour à l’Œdipe, conscient ou non, accepté ou non, ouvre des champs exploratoires infinis. D’autant plus que le confinement en donne le temps ! Plus que de le donner, il l’impose. L’introspection est là, qu’on le veuille ou pas. Les gens revivent ou revisitent des violences réelles de leur passé, se remémorent des enfermements vraiment vécus psychiques où physiques, des abus refoulés, des contraintes et tyrannies qu’ils ont subies.

Le bonheur variable avec lequel les individus réagissent à ce grand bain psychique, à l’irruption de psyché et de des angoisses refoulées semble confirmer cette hypothèse. Que l’analyse proposée vous parle ou qu’elle vous rebute, nul ne nie la souffrance psychique engendrée par la situation. Pour réagir à cette souffrance, les gens ont trouvé un moyen nouveau, logiquement régressif lui-aussi : les réseaux-sociaux.

L’enflammement des réseaux sociaux : une réponse contraphobique

Ce qui se lit sur les pages des divers réseaux sociaux que compte internet témoigne d’une tendance assez universelle : l’être humain éprouve le besoin de s’exprimer, plus encore lorsque sa liberté de mouvement lui est retirée. Comme évoqué plus haut, les modalités de ce retrait étant particulièrement anxiogènes, la reprise en mains de « ce que je dis au monde » donne une rassurante illusion de maîtrise. De maîtrise de quelque chose dans ce brouhaha mortifère, d’une chose qui affirme visiblement que j’existe. Double bénéfice qui explique le déferlement de points de vue, de partages et de conflits, online. Pourtant, l’illusion existentielle se la dispute à l’illusion de maîtrise. Le « moi je… » sur Facebook est aussi productif qu’un passage aux toilettes : on y dépose quelque chose d’encombrant, mais cette fois, sur la place publique. Paroles et opinions noyés dans une masse, nouvelle matrice pseudo-maternelle où tout est permis. L’image des toilettes ci-dessus dit bien à quel niveau se situe le rapport à la mère : au stade anal du développement de la personnalité. Fétides trésors déposés dans l’urne, attendant d’être « likés » par maman. Dans tous les pays riches, l’inattendue et pathétique ruée des sociopathes du papier toilette, prêts au besoin à se battre avec quelques concurrents trop enthousiastes pour obtenir ce bien de toute première nécessité face à la mort par arrêt respiratoire, démontre par le ridicule cet état régressif préoccupant. Je ne développerai pas plus tant chacun aura compris que cette réponse virtuelle, égocentrée et infantile est non seulement stérile, mais détourne des vrais enjeux, intérieurs et psychologiques. C’est sans nul doute pour cette raison que ce moyen de tromper la peur (et l’ennui) connaît un tel succès.

Pourtant, on ne peut pas non plus enlever à internet la capacité de répondre au vide d’information et de sens imposé par les médias, vautrés dans un catastrophisme trop vendeur pour y résister. Vide d’information et de sens qui semble être soit l’outil, soit l’état de nos politiques oscillants. Encore faut-il que dans la jungle du net, celui qui cherche des réponses ait la capacité de les trouver, puis de trier et de discerner.

Pour conclure, je dirai simplement que si cet article souligne certains aspects pathologiques de la situation liée au covid 19, j’espère que vous y aurez aussi lu la chance incroyable qui nous est offerte. Certes, chance de repenser notre modèle de société et notre rapport à l’environnement et à la nature, mais pour ce qui concerne le psychanalyste, chance d’atteindre et de travailler des fondamentaux profondément enfouis dans l’inconscient. Comme je l’ai évoqué, je constate, parmi mes patients, de véritables sauts quantiques, progressions inopinées et inespérées au regard des temps troubles et de la distance imposée dans le travail par la téléconsultation. Pourtant, les faits sont là et de mémoire de thérapeute, je n’ai jamais vu telle densité de catharsis et de prises de conscience majeures en si peu de temps. Sur un mois, il s’agit de près d’un quart des patients, ce qui est une proportion extraordinaire. Il y a aussi quelques aggravations, notamment sur les profils obsessionnels et certains borderline, mais les psys savent tous que si les chutes sont légions, les progrès essentiels sont de précieuses raretés acquises de haute lutte. Je préfère donc me focaliser sur ces derniers.

La nature respire de nouveau, avec la cessation des activités humaines. Plantes et animaux déploient leur fertile beauté, en ce début de printemps 2020. L’âme humaine semble étroitement liée à cette réalité et la floraison des avancées psychiques suit le même mouvement. De ce point de vue-là -et j’ai conscience de parler d’une exception- la crise du coronavirus aura été bénéfique.